TRINKWASSER für Sie

aKtIv

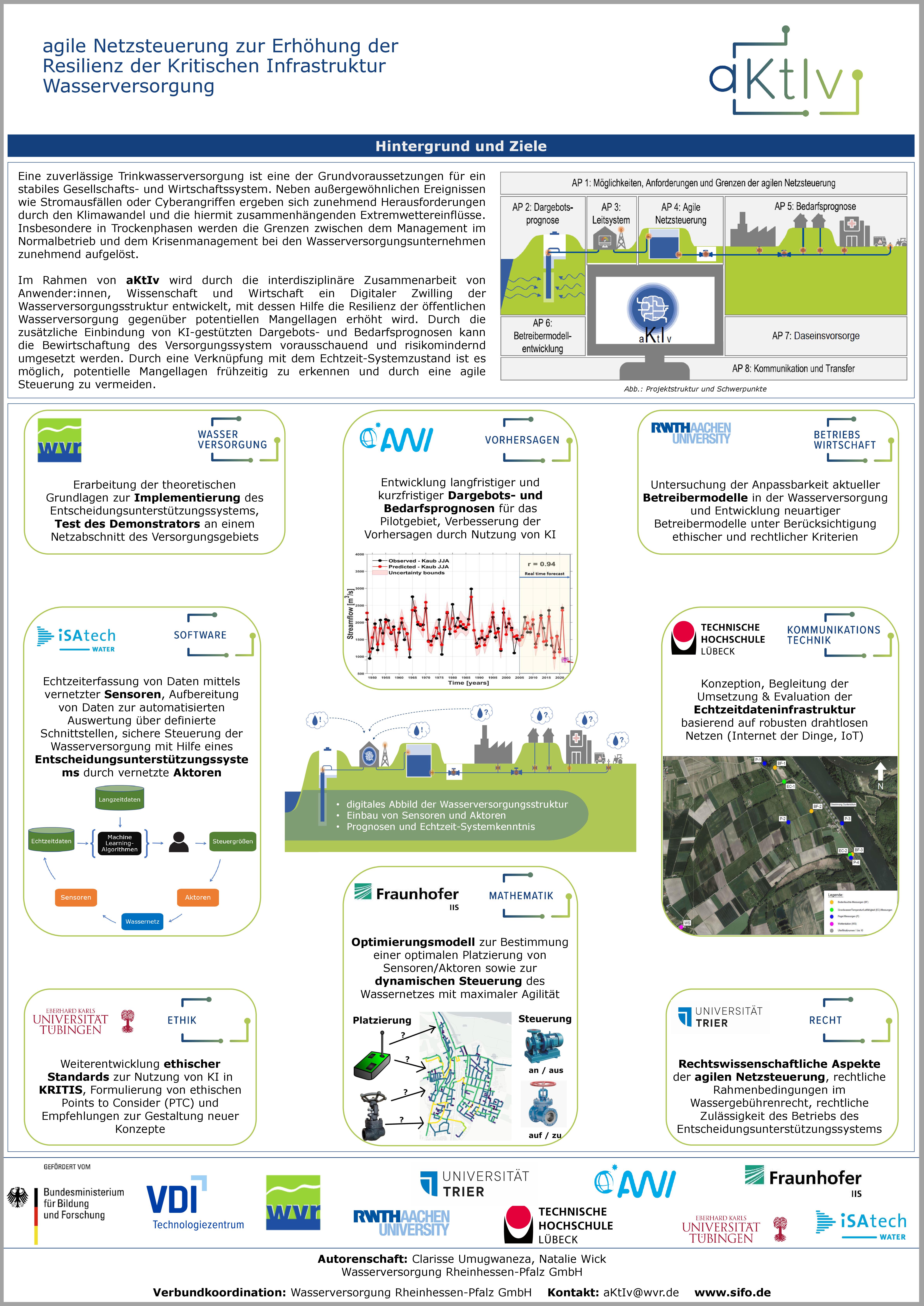

agile Netzsteuerung zur Erhöhung der Resilienz der Kritischen Infrastruktur Wasserversorgung

Eine zuverlässige Trinkwasserversorgung ist eine der Grundvoraussetzungen für ein stabiles Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Neben außergewöhnlichen Ereignissen wie Hochwässern, Stromausfällen, Gefahrgutunfällen oder Cyberangriffen steht diese Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge heute auch aufgrund der Folgen des Klimawandels vor besonderen Herausforderungen. Insbesondere in Trockenphasen werden die Grenzen zwischen dem Management im Normalbetrieb und dem Krisenmanagement bei den Wasserversorgungsunternehmen (WVU) zunehmend aufgelöst.

Die leitungsgebundene Wasserversorgung stellt aus hygienischen, logistischen und technischen Gründen die sicherste Art der Versorgung dar. Derzeit erfolgt die Wasserversorgung mittels eines sogenannten Nachfragemanagements. Der Systemzustand wird somit primär durch den Bedarf der Kundschaft bestimmt; die Systembilanz wird durch die geförderte Wassermenge ausgeglichen. Die Wasserverteilung erfolgt vielerorts in Deutschland noch ohne Einbindung von Mess-/Sensortechnik mit Echtzeit-Datenübertragung. Die eingebauten Sensoren verfügen über keine eigene Logik. Die Netzsteuerung basiert häufig auf hydraulischen Modellierungsergebnissen, bei denen mit historischen Daten die jeweiligen Druckverhältnisse und Wassermengen ermittelt wurden. Wasserverteilungssysteme stellen somit vorwiegend passive Netzstrukturen dar.

Um eine Gefährdung der Versorgungssicherheit zu vermeiden und die Resilienz der Wasserversorgung zu erhöhen, bedarf es einer situationsabhängigen kunden(gruppen)spezifischen Regulierung von Wassermengen. Hierzu sind komplexe Steuerungssysteme im Wasserversorgungssystem notwendig, deren Regelentscheidungen aufgrund der Daten- und Informationsvielfalt und der Dynamik der Regelungsvorgänge erfordern. Im Rahmen von aKtIv wird durch interdisziplinäre Einbindung von Anwenderinnen und Anwendern, Wissenschaft und Wirtschaft ein digitaler Zwilling der Wasserversorgungsstruktur entwickelt, der die Entscheidungsträger befähigt, das komplexe Geschehen zu erfassen und sie darin unterstützt, frühzeitig effektive Regelentscheidungen zur Vermeidung oder gezielten Bewältigung von kritischen Systemzuständen oder Ausfällen der Trinkwasserversorgung zu treffen. Durch die zusätzliche Einbindung von KI-gestützten Dargebots- und Bedarfsprognosen kann die Bewirtschaftung des Versorgungssystem vorausschauend und risikomindernd umgesetzt werden. Durch die Verknüpfung ist es möglich, den Systemzustand in Echtzeit zu erfassen und Krisensituationen frühzeitig zu erkennen und somit sicher regeln zu können.

Förderung und Konsortium

Förderung durch Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR, ehemals: BMBF) aus der Bekanntmachung „Künstliche Intelligenz in der zivilen Sicherheitsforschung II“ des BMBF im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ der Bundesregierung (www.sifo.de). Unter sifo.de/aktiv gelangen Sie auf die entsprechende Projektseite.

Beauftragte Laufzeit: 10/2022 bis 09/2025

Projektpartnerinnen und -partner:

- Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)

- Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS)

- Universität Trier, Institut Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht (IDEW)

- iSAtech water GmbH (isatech)

- Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW)

- RWTH Aachen Universität, Lehrstuhl Innovation und Entrepreneurship (TIME)

- TH Lübeck, Fachbereich Elektrotechnik und Informatik (THL)

Assoziierte Partnerinnen und -partner:

- Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (IM RLP)

- Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM)

- Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR (VGwerke SG)

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

- Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Landkreis Alzey-Worms (BKI)

Arbeitspakete

AP-Leitung: Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr)

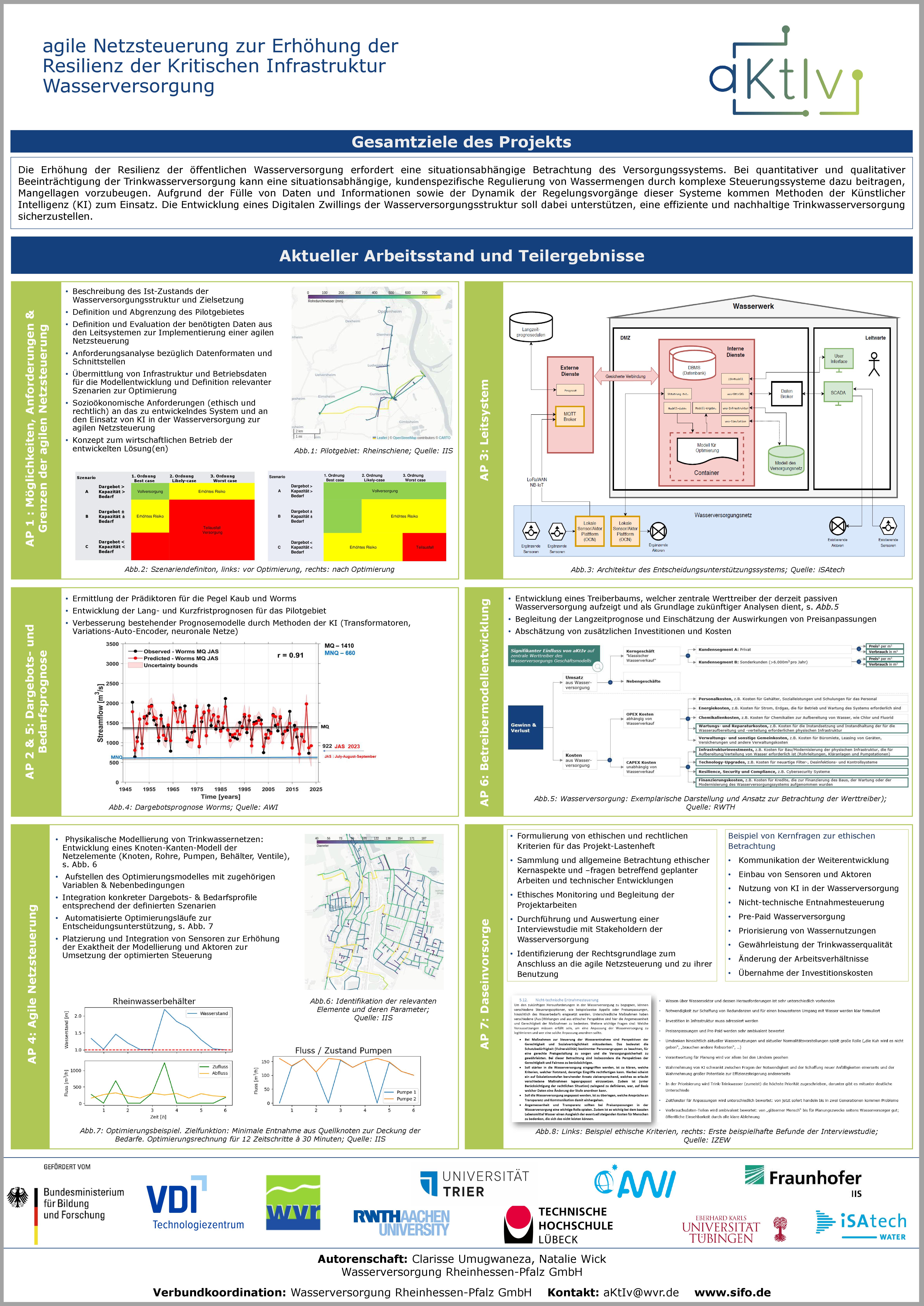

In AP 1 wird ein Lastenheft mit Anforderungen an die Gesamtsystematik des Projekts, sprich Anforderungen an eine agile Netzsteuerung ermittelt. Möglichkeiten und Grenzen werden aufgezeigt. Außerdem werden zu betrachtende, sicherheitskritische Szenarien definiert.

AP-Leitung: Alfred-Wegner-Institut (AWI) Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

In AP 2 wird auf Basis historischer Daten sowie durch Data-Mining von Grund- und Oberflächenwasserständen ein Modell entwickelt, welches künftig unterstützt durch KI, Prognosen des kurzfristig und langfristig verfügbaren Wasserdargebots ermittelt.

AP-Leitung: iSAtech Water GmbH (iSAtech)

Um eine agile Netzsteuerung künftig umsetzbar zu machen, wird ein Entscheidungsunterstützungssystem entwickelt, welches auf der Grundlage aktueller und Prognose-Daten Steuerungsoptimierungsvorschläge macht. Dieses muss dann in den bestehenden Steuerungsablauf der Leitsysteme integriert und getestet werden. Ethische Aspekte werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.

AP-Leitung: Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS)

Um die bisher bestehende, starre Netzsteuerung agiler gestalten zu können, müssen zusätzliche Mess- und Regelelemente in das Netz integriert werden. Entsprechende Sensoren und Aktoren werden in diesem AP ausgewählt und in einem Pilotgebiet platziert.

AP-Leitung: Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr)

Analog zur Dargebotsprognose wird durch Auswertung und Verknüpfung diverser Daten zur Gebietsentwicklung, Wasserbedarfsentwicklung von Haushalten und Gewerbe, Klimadaten und weiterer ein Modell zur Bedarfsprognose entwickelt.

AP-Leitung: RWTH Aachen, Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler (RWTH)

In diesem AP wird die finanzielle Umsetzbarkeit der entwickelten Lösungen überprüft und die Anpassung und Integration in bestehende Betreibermodelle untersucht.

AP-Leitung: Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW)

Die Wasserversorgung ist elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Eine ethische und juristische Betrachtung möglicher Änderungen in der Netzsteuerung, aber auch Datenerfassung und -verarbeitung wird in diesem AP untersucht

Arbeitspaket 8: Kommunikatioasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH ( wvr )

Aus den Erkenntnissen der vorausgegangenen Arbeitspakete werden Handlungsempfehlungen für WVU ermittelt. Akzeptable Nutzungseinschränkungen in verschiedenen Bereichen werden erfasst, sowie Kommunikationskonzept, Implementierungsstrategie und ein Synthesebericht entworfen.

Aktuelles

Auf der Zielgeraden! In der letzten Woche fand das vorletzte Treffen unseres Forschungsprojekts aKtIv statt. Gastgeber war die Technische Hochschule Lübeck. Es wurden die bisherigen Zwischenergebnisse vorgestellt und das weitere Vorgehen besprochen.

Unsere Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung, Natalie Wick, war eine der vier geladenen Teilnehmer:innen, die nach einem Impulsvortrag von Dr. Ina Wienand (BBK) zu dem Thema "KRITIS-Dachgesetz - mehr Schutz, mehr Anforderungen - mehr Forschungsbedarf?" sich mit Ihrer Erfahrung in die Diskussion einbrachte. Um einen gelungenen Praxistransfer aus den Forschungsprojekten hinein in die Unternehmen zu gewährleisten, plädiert sie dafür, die Praxispartner frühzeitig in die Projekte miteinzubeziehen bzw. den Austausch mit weiteren potentiellen Anwender:innen zu suchen.

weitere Infos finden Sie unter: Session 8

An den beiden Tagen wurden die Arbeitsstände der Projektpartner vorgestellt, Schnittstellen diskutiert sowie in verschiedenen Workshops aKtIv am Projekt gearbeitet.

Am 08. und 09.11.2023 waren wir bei der PROTEKT in Leipzig mit dabei. Die auf den Schutz der kritischen Infrastrukturen ausgerichtete Konferenz fokussiert aktuelle Themen der IT-Sicherheit und der physischen Sicherheit in Unternehmen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Wir präsentierten im Richard-Wagner-Saal am Stand RW4 unserer spannendes Forschungsprojekt "aKtIv" und haben uns über den Austausch mit Betreiber:innen und Akteur:innen der kritischen Infrastruktur gefreut.

Unser Team am Stand

Unser Team am Stand  Auch die Vorträge stießen auf großes Interesse

Auch die Vorträge stießen auf großes Interesse

Das Poster 02 beschreibt die Zwischenstände der Arbeitspakete für Oktober 2023.

Der Download zum pdf ist hier möglich.

Das Projekt aktiv ist nun auch offiziell gestartet. Am 16.11.22 traffen sich alle Projektpartner in Präsenz in Oppenheim. Neben Referaten aus den Arbeitsgruppen kam man thematisch geordnet in Kleingruppen zusammen, um gemeinsam zu arbeiten. Vor allem der fachliche Austausch nahm hier einen großen Stellenwert ein.

Die Sommer der letzten Jahre haben es deutlich gezeigt: Der Klimawandel ist hierzulande angekommen und stellt die Trinkwasserversorgung bundesweit vor große Herausforderungen. Vor allem die Folgen der immer längeren Hitze- und Trockenperioden wie sinkende Grundwasserneubildung, niedrige Pegel in den Oberflächengewässern oder steigende Verbrauchsspitzen sind eine ernstzunehmende Gefährdung für die Versorgungssicherheit. Neue Strategien und innovative Konzepte sind daher zwingend notwendig, um die Wasserversorgung zukunftssicher aufzustellen.

Das am 01.10.2022 von der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr) gestartete Verbundprojekt unter dem Titel „agile Netzsteuerung zur Erhöhung der Resilienz der Kritischen Infrastruktur Wasserversorgung“ (aKtIv) setzt genau hier an und soll dazu beitragen, die Wasserversorgung krisensicherer und resilienter aufzustellen. Koordiniert und geleitet wird das Verbundprojekt von der wvr. Die zusätzlich daran beteiligten hochkarätigen Verbundpartner:innen sind das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS), das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung vom Alfred-Wegener-Institut (AWI), das Institut für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht der Universität Trier, das Kompetenzzentrum CoSA Communications - Systems - Applications der TH Lübeck, der Lehrstuhl Innovation und Entrepreneurship der RWTH Aachen (WIN), die isatech water GmbH und das Internationale Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Assoziierte Partner:innen sind das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (IM RLP), das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM), der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Landkreis Alzey-Worms (BKI) und die Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR.

Das übergeordnete Ziel von aKtIv ist es, den Ausfall der Trinkwasserversorgung wegen zu gering verfügbarer Wassermengen, z.B. aufgrund von Trockenperioden, zu verhindern. „Die Relevanz von aKtIv wird nach den vergangenen heißen und trockenen Sommermonaten deutlich“ betont Dr.-Ing. Lisa Broß (wvr), die Projektkoordinatorin. „Unser Lösungsansatz zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge ist daher die Transformation der Wasserversorgung von der Bedarfsorientierung, also wie viel Wasser wird gebraucht, zu einer verstärkten Dargebotsorientierung, also wie viel Wasser ist zeitlich verfügbar. Hierzu nutzen wir eine Kombination aus Sensoren und Aktoren im Wasserversorgungssystem und Einbindung von durch künstliche Intelligenz gestützte Dargebots- und Bedarfsprognosen.“

Derzeit erfolgt die Wasserverteilung in Deutschland zumeist ohne Einbindung von Mess-/Sensortechnik mit der dafür notwendigen Echtzeit Datenübertragung. Im Rahmen des Forschungsprojekts soll hier ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft gegangen werden.

Das Verbundprojekt aKtIv erhält im Rahmen der Fördermaßnahme „Zivile Sicherheit – Künstliche Intelligenz II im Programm „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 - 2023“, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Förderung in Höhe von mehr als 2,9 Mio. Euro.